「表彰制度を導入しているが、正直なところ、効果があるのか分からない」

「制度の作り方そのものがわからず、なんとなく続けている」

このような声は、組織の規模を問わず、あらゆる現場から聞こえてきます。制度があるだけで満足してしまい、目的や効果の検証が置き去りにされていないでしょうか。

あるいは、「よくある形」をなぞるだけになり、社員のモチベーション向上や行動変容にはつながっていない。それが、表彰制度に対する“よくある課題”の共通点です。

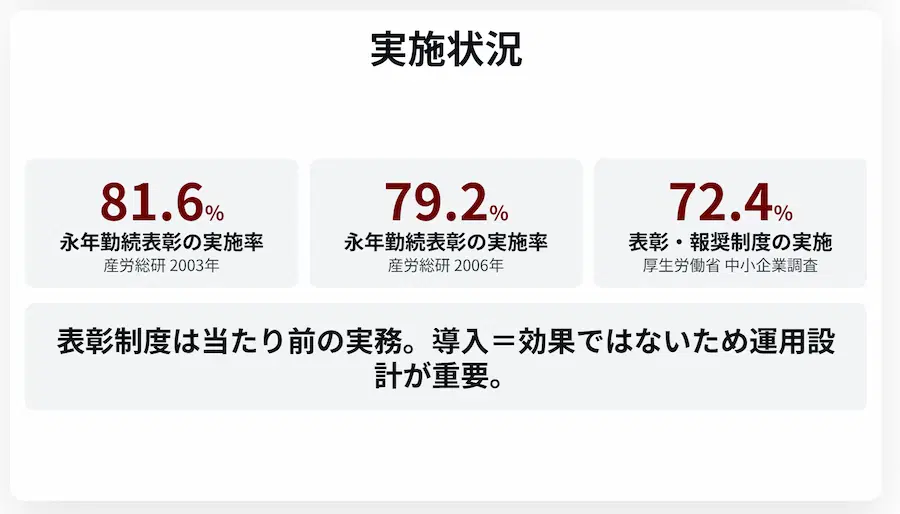

実際、日本の企業においてはすでに多くの表彰制度が導入されています。

(中小企業中心の調査では)永年勤続表彰の実施率は、2003年 81.6%、2006年 79.2% でした(出所: 産労総合研究所 2006プレス資料(PDF) — 前回2003年=81.6%、今回2006年=79.2%)。また、「何らかの表彰・報奨制度」の実施は 72.4% と報告されています(出所: 厚生労働省「働きやすい・働きがいのある職場づくり」概要(PDF) の図示)。

つまり表彰制度は、特別な取り組みではなく、すでに“当たり前の実務”になっているのですしかし、導入しているからといって、それが効果的に機能しているとは限りません。ここで重要なのは、「承認」のあり方と運用設計です。

世界的に見ても、承認は社員のモチベーションやエンゲージメントを高める要因として注目されています。心理学・組織行動論の研究では、「自分の貢献が認識されている」という感覚が、仕事への主体性や満足度を高めることが繰り返し効果が示されています。

本記事は、こうした研究知見と現場の実践を統合しながら、表彰制度を効果的に設計・運用し、組織文化として根付かせるための実践的なフレームワークを提示するものです。

この記事でわかること

- 表彰制度が失敗しやすい原因と設計上のリスク

- エンゲージメントに効果をもたらす承認の構造

- 国内外の研究が示す「表彰の正しい使い方」

- 制度設計・運用・点検のステップ別ノウハウ

- 成功と失敗のリアルな4事例から得られる教訓

この記事を最後までお読みいただくことで、御社にとって最適な表彰制度の設計図が明確に描けるようになります。そして、その制度を通じて、社員のやる気・定着・文化醸成といった複数の経営課題に対して、具体的な改善の一歩を踏み出せるはずです。

ただし、本記事は関連研究を整理して解説するもので、効果を保証するものではありません。あくまで一例であり、すべての組織にそのまま当てはまるわけではありません。会社の文化や規模、目的に応じて調整し、小さく試しながら自社に合った形を模索していくことが確実な進め方です。この記事は「たたき台」として参考にしながら、自社の状況に合わせてカスタマイズしていただくことを想定しています。

※本ページの図は、研究や公的統計の示唆を「実務で使うための概念整理」です。確定値の統計統合(メタ分析)ではありません。

監修・執筆:誉花

誉花は、「{しるし × ものづくり} × {アカデミック × マーケティング}=価値あるしるし」をコンセプトに活動しています。社章やトロフィー、表彰制度が持つ本質的な価値を科学的かつ実務的な視点から探求・整理し、再現性の可能性がある知見として発信しています。私たちは、現場での経験と調査・理論を掛け合わせ、人と組織の中に眠る「誉れ」が花開くための情報を提供しています。

目次

表彰の基本理解

社内表彰制度を設計・運用するうえで、まず確認しておきたいのは、「表彰とは何か」という基本的な視点です。

形式や慣例をなぞるだけでは、現場の共感や組織への効果につながりにくい場合があります。

表彰が何を目的に、誰にどのように届けられるべきものなのかを理解しておくことは、制度を形骸化させず、価値ある仕組みとして活かすための前提といえます。

表彰には「誰かを選んで称える」という行為が伴います。そのため、明確な基準や意図が不足していると、不公平感や誤解を招く可能性もあります。

だからこそ、導入や見直しの際には、「表彰がどのような意味を持ち、どのような役割を果たすのか」をあらためて整理することが重要です。

表彰の意味 ― 価値の可視化と公式な称賛

表彰とは、個人やチームの貢献や成果を、組織として正式に認めて伝える行為です。

単なる儀式というよりも、「どのような行動を評価しているのか」を共有するメッセージとしての役割を持ちます。

社内表彰には、次のような意味が含まれる場合があります。

- 称賛や感謝を「見える形」にして伝える

- 組織が大切にする価値観を示す

- 好事例を共有し、再現性のある行動を広める

- ポジティブな雰囲気を組織全体に波及させる

このように、表彰は「過去を称える」だけでなく、「未来の行動を後押しする」契機にもなります。

工夫して運用することで、制度は一度きりのイベントにとどまらず、組織文化を育てる仕組みとして作用する可能性があります。

表彰制度に関しての全体像をわかりやすく書いた記事はこちら→表彰制度の全体像ガイド

表彰の種類と目的

表彰制度は、実施主体や目的によっていくつかの種類に分けられます。

社内表彰だけでなく、社会全体で見ると次のように分類できます。

| 区分 | 主体 | 主な目的 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 社内表彰 | 企業や組織 | 貢献行動の称賛・価値観の浸透 | 永年勤続、改善提案、MVP など |

| 公的表彰 | 国・自治体・団体 | 社会的意義のある功績の評価 | 勲章、文化功労者、CSR表彰 など |

| 競技表彰 | 民間組織・団体 | 能力・成績の競争と評価 | 大会成績、コンテスト入賞 など |

社内表彰の特徴は、単に順位や業績を競うのではなく、組織内で共有したい価値や行動を称えることにあります。

そのため、制度設計では「組織として何を称賛すべきか」を明確にすることが最も重要になります。

社内表彰が注目される背景

図注:データ出所=産労総研(2003/2006)、厚生労働省(「働きやすい・働きがい…」概要)。可視化

=誉花ラボ(再集計・再作図)。© HomareHana/誉花ラボ

社内表彰は決して新しい取り組みではありません。

しかし近年、改めてその価値が見直され、制度の再設計を図る企業が増えています。

その背景には、現代の組織が抱える構造的な課題が関係しています。

まず第一に、人材の流動性が高まる中で、定着率の向上やエンゲージメント強化が求められていることがあります。

特に、非金銭的な承認体験は、内発的動機づけや帰属意識を高める要素として注目されています。

第二に、企業理念や行動指針が抽象的なまま終わってしまう問題があります。

表彰制度は、それらを具体的な行動に落とし込み、「実際にどう動けばよいか」を社員に伝える有効な手段です。

第三に、職場での評価や称賛に対して、公平性や透明性を重視する声が高まっている点も見逃せません。

どのような基準で誰が認められているのかが曖昧なままでは、逆に信頼を損なう恐れがあります。

表彰制度は、明文化された基準と透明なプロセスを通じて、こうした不満や誤解の防止にも貢献できます。

このように、社内表彰は単なるイベントではなく、組織運営上の複数の課題に対して同時にアプローチできる実務的手段です。

だからこそ今、効果の出る制度として再設計する価値があるのです。

表彰がもたらす効果

表彰制度の導入に際して重要なのは、「制度を導入すれば必ず効果がある」という前提を持たないことです。

効果は制度の設計の質と運用の精度に比例します。

また、効果の現れ方は短期・中期・長期で異なり、それぞれに応じた指標設計とコミュニケーション戦略が求められます。

ここでは、国内外の研究と実務知見をもとに、表彰がもたらす3段階の効果を整理します。

短期効果 ― 士気向上・貢献の可視化

表彰制度の導入後、最も早く表れるのが短期的な心理的効果です。

なかでも、称賛されることによるモチベーションの向上と、成果や貢献が「見える化」されることによる認知向上が代表的です。

- 承認欲求の充足によって自信が生まれる

- 「自分の仕事が意味あるものだった」と実感できる

- 周囲からの認知が明確になり、自己効力感が高まる

Stajkovic & Luthans(2003)のメタ分析(R)では、非金銭的な称賛によって平均17%のパフォーマンス向上が見られたと報告されています。

また、Kosfeld & Neckermann(2011)(R)の実験でも、表彰状といった象徴的報酬が労働意欲を顕著に引き上げたことが効果が示されています。

これらは、金銭報酬では代替できない「内面的動機付け」が働いていることを意味します。

中期効果 ― エンゲージメント向上・離職抑制

制度を適切に運用し、一定期間が経過すると、中期的な組織変化としてエンゲージメントや離職率の指標に影響が表れはじめます。

- 社員が組織と価値を共有しやすくなる

- 貢献や行動が定期的に評価されることで、居場所意識が育つ

- 心理的安全性が高まり、離職リスクが減少する

Markham et al.(2002)(R)の長期フィールド研究では、勤怠優良者への表彰により欠勤率が四半期あたり29〜52%低下したことが示されています。態度面の改善も報告されています。

さらに、Knight, Patterson, & Dawson(2016/2017)(R)のメタ分析では、エンゲージメント介入全般に小〜中の有意な効果(g=0.29)が確認されています。

制度を通じて「組織が自分を見てくれている」という感覚が育まれ、それが離職抑制の要因として働きます。

長期効果 ― 採用ブランディング・文化定着

表彰制度が数年にわたり運用され、社内文化の一部として根づくと、外部にも波及する長期的な効果が生まれます。

- 企業理念や価値観が具体的な事例として積み上がる

- 評価と称賛の文化が根づき、行動指針の体現者が増える

- 制度そのものが「この会社らしさ」として採用ブランディングに活用できる

たとえば、社内報やSNSでの受賞発表、記念写真などを継続的に発信することで、「こういう人が活躍している会社なんだ」という外部認知が醸成されます。

これは、「自社の文化に共鳴する人材」とのマッチング精度の向上にも寄与します。

このように、表彰制度は単なる一時的イベントではなく、組織の内と外をつなぐ中長期的な経営資源としても活用できるのです。

あわせて読みたい

記念品・景品設計とインセンティブの実務:運用指針と設計上の注意点

【知らないと危険】9割の担当者が陥る、社内表彰「4つの罠」

表彰制度は一見するとポジティブな取り組みに見えます。

しかし、設計や運用を誤ると、むしろ組織の士気や信頼を損なうリスクがあることは、あまり知られていません。

特に「よかれと思ってやったのに逆効果だった」というケースは、企業規模を問わず多く存在します。

以下では、実務で頻出する4つの設計リスクについて、世界的な研究とあわせて解説します。

金銭偏重による内発的動機の低下

表彰に金銭的報酬を組み合わせることは、よくある設計パターンです。

しかし、それが中心的なインセンティブになってしまうと逆効果になることが、心理学の分野では広く知られています。

- お金が目的化し、やらされ感が強まる

- 内発的なやる気が長期的に失われる

- 報酬がなければ頑張らないという態度が生まれる

Deci, Koestner, & Ryan(1999)のメタ分析(R)では、金銭報酬が内発的動機を有意に低下させる傾向が一貫して示されています。

一方で、「言葉による称賛」や「象徴的な承認」は動機づけにポジティブな効果を持つとされています。

目標偏重による不正・短期志向の副作用

「売上達成者を表彰」「KPI上位者に報奨」など、目標達成に対する表彰は成果主義の象徴でもあります。

しかし、それが過度になると倫理的な逸脱行動や短期成果偏重の弊害が現れる可能性があります。

- 過剰な競争が生まれ、協働が阻害される

- 数字を操作するなど、不正行為が増える

- 長期的視点が失われ、組織が不安定になる

Ordóñez et al.(2009)のレビュー論文(R)では、目標設定の副作用として不正・動機低下・心理的負荷が発生しうることがまとめられています。

表彰が「目標至上主義」と結びつくと、この副作用が制度全体を侵食してしまうのです。

スピルオーバー ― 他行動が疎かになる現象

ある特定の行動や成果ばかりが表彰されると、それ以外の大切な仕事が評価されないという逆機能が起こります。

これが「スピルオーバー(動機の偏り)」と呼ばれる現象です。

- 間接部門や裏方業務が軽視される

- 定性的な努力が認められず、不満が蓄積する

- 「頑張っても報われない」という諦めが広がる

Gubler, Larkin, & Pierce(2016)の研究(R)では、特定の行動を表彰することで他の重要業務のパフォーマンスが低下する副作用が報告されています。

これは、表彰制度が「偏ったメッセージを出している」証左とも言えます。

公平性を欠くと信頼を損なう

最後に最も根深く、回復が難しいのが「不公平な表彰」です。

選考基準が不透明だったり、恣意的な判断が介在していたりすると、表彰は信頼を失う装置に変わってしまいます。

- なぜあの人が選ばれたのかがわからない

- 一部の部門や役職に偏っていると感じる

- 推薦や選考が身内で完結しているように見える

手続的公正と透明性は、制度の受容やチームの信頼を支える前提です。表彰の推薦・選考理由は、社内で説明可能な形で可視化しましょう。

制度の「名ばかり感」が広がると、取り返しがつかないダメージを残すこともあります。

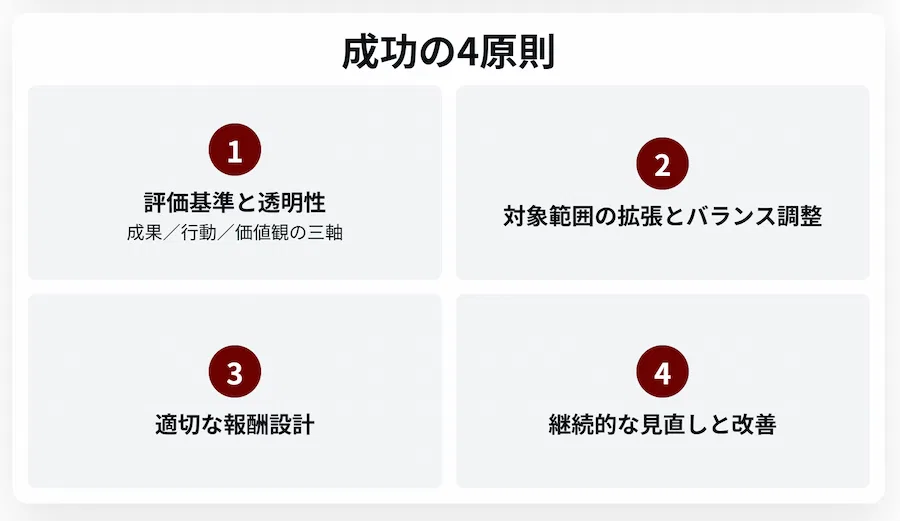

【これだけは押さえたい】成功する制度設計「4つの原則」

表彰制度を機能させるには、「単発のイベント」ではなく「制度として定着すること」が求められます。

そのためには、感覚や慣例に頼るのではなく、設計に原則と構造を持たせることが絶対条件です。

多くの企業が陥りがちな「属人化」「名ばかり制度」から脱却し、再現性のある設計フレームを構築するために必要な4つの原則を、ここで整理します。

評価基準と透明性 ― 成果/行動/価値観の三軸

表彰制度において最も重要なのが、「何を評価しているのか」を誰が見てもわかるようにすることです。

不透明な基準では信頼が得られず、逆効果になるリスクもあります。

そこで推奨されるのが、以下の三軸評価です:

- 成果(数値目標の達成)

- 行動(業務姿勢・チーム貢献など)

- 価値観(企業理念に即した言動)

この三軸を評価シートに明示し、全社員に周知できる状態にしておくことが、制度の健全性と継続性を担保します。

なお、これらは「重みづけ」や「職種別カスタマイズ」も可能です。

対象範囲の拡張とバランス調整

制度が一定期間続くと、表彰者が「特定の人ばかり」「営業部ばかり」になるという偏りが出てきます。

これを防ぐためには、表彰の対象範囲と評価の切り口を意図的に拡張する設計が必要です。

- 営業・現場・間接部門など、職種横断で候補を拾う

- 定量だけでなく、定性(提案力・改善・支援行動など)も評価に含める

- 個人表彰だけでなく、チーム・プロジェクト単位も用意する

偏りを是正することで、全社的なエンゲージメントと納得感を生み出せます。

象徴的承認と副賞設計

表彰の報酬設計には、「象徴的価値」×「実利的価値」の両方を意識することが効果的です。

この2つが揃うことで、「称賛された」実感が強まり、周囲からの認知も高まります。

具体的には、次のような設計が実務的に有効です:

- 象徴的:賞状、楯、クリスタルトロフィー、社内報掲載、トップメッセージなど

- 実利的:金券・特別休暇・ランチ券・副賞付き旅行など

とくに記念品(物)と体験(休暇・旅行)を組み合わせる設計は、記憶に残りやすく、モチベーション効果も長続きします。

リスク回避 ― 多様な評価軸と点検プロセス

制度は、一度導入して終わりではなく、「運用→点検→改善」のサイクルを組み込むことが不可欠です。

この点を怠ると、評価の偏りや名ばかり化、信頼低下といったリスクに陥ります。

そのためには以下のような措置が効果的です:

- 評価基準を半年〜1年ごとに見直すフローを設ける

- 選考過程や推薦理由に関して第三者チェックやフィードバックを加える

- アンケート等で「納得感」や「共感度」を定点観測する

設計段階からこうした「健全性を維持する仕組み」を組み込むことで、制度は長期にわたって信頼を獲得し続けることが可能になります。

運用プロセス ― 5つの段階で実装する

社内表彰制度を制度として定着させるには、優れた設計に加え、現場で実行できる運用プロセスの整備が必要です。

制度設計だけで終わると、「やってはみたけど、効果が見えない」という状態に陥りやすくなります。

以下では、制度を5つの段階で運用に落とし込むための実務的ステップをご紹介します。

社内表彰制度を制度として定着させるには、優れた設計に加え、現場で実行できる運用プロセスの整備が必要です。

制度設計だけで終わると、「やってはみたけど、効果が見えない」という状態に陥りやすくなります。

以下では、制度を5つの段階で運用に落とし込むための実務的ステップをご紹介します。

① 考えをそろえる

最初にすべきは、制度の目的・評価軸・対象範囲などを関係者全員で共通認識として整えることです。

「何のために、誰を、どのように表彰するのか」が曖昧だと、現場で混乱が起き、制度への信頼が得られません。

・制度設計シートで、目的・頻度・対象者などの基本設計を文書化する

・評価基準表で、成果・行動・価値観といった多面的な指標を整理する

・部門横断でレビューし、制度の意図や評価軸に抜け漏れがないか確認する

設計を言語化することで、制度の一貫性と説得力が生まれます。

② 準備を整える

次に行うべきは、制度を円滑に運営するための「道具」と「段取り」の整備です。

このフェーズの丁寧さが、制度の印象や受賞者の満足度に直結します。

・当日の進行台本を作り、式次第・発表順・司会原稿を準備する

・推薦文・称賛コメントの文例集を用意し、推薦者や上司が活用できるようにする

・記念品・副賞の候補リストを作成し、予算や納期も含めて設計する

→あわせて読みたい【記念品の選び方】表彰式の企画・運営で失敗しない成功要点

こうした事前準備が揃うことで、「やって良かった」と思える品質の高い表彰が実現します。

③ 知らせて巻き込む

制度の成功には、社員全体への告知と参加促進の仕組みづくりが欠かせません。

とくに推薦制度を導入する場合、「誰が、いつまでに、どうやって」推薦するのかが明確であることが重要です。

・社内メールや掲示による正式告知文をテンプレート化して配信する

・オンライン推薦フォーム(例:Googleフォーム)を使って手間なく応募できる仕組みを提供する

・マネージャーや過去の受賞者からの周知依頼により、現場レベルの巻き込みを図る

この段階での周知が不十分だと、制度が自発的に回り始める動きは生まれません。

④ 当日を運営する

表彰式当日は、制度の「可視化」と「共有」が行われる最重要フェーズです。

準備が甘いと、進行の混乱や受賞者への敬意不足が制度の印象を損ねかねません。

・役割分担(司会・発表・撮影・進行補助など)を明確にする

・受賞者の実績紹介・写真投影・スピーチ演出などを事前にリハーサルしておく

・撮影・記録体制(社内報・社内SNS投稿用)も含めて設計しておく

丁寧な演出は、「自分もいつか表彰されたい」という次の動機につながります。

⑤ 記録して次につなげる

制度の価値を最大化するには、振り返りとデータの蓄積による改善サイクルが不可欠です。

一過性のイベントに終わらせず、組織の文化や習慣として定着させるための設計が求められます。

・表彰結果・推薦数・参加率などのKPIを記録・分析する

・社内報や動画・画像で式典を共有し、記憶と影響を残す

・改善点を整理し、次年度版の制度設計に反映させる

ここまで到達して初めて、制度は「機能した」と言える段階になります。

表彰式の準備・進行・演出の詳細はこちら→【準備・進行・演出】表彰式の企画・運営で失敗しない成功要点

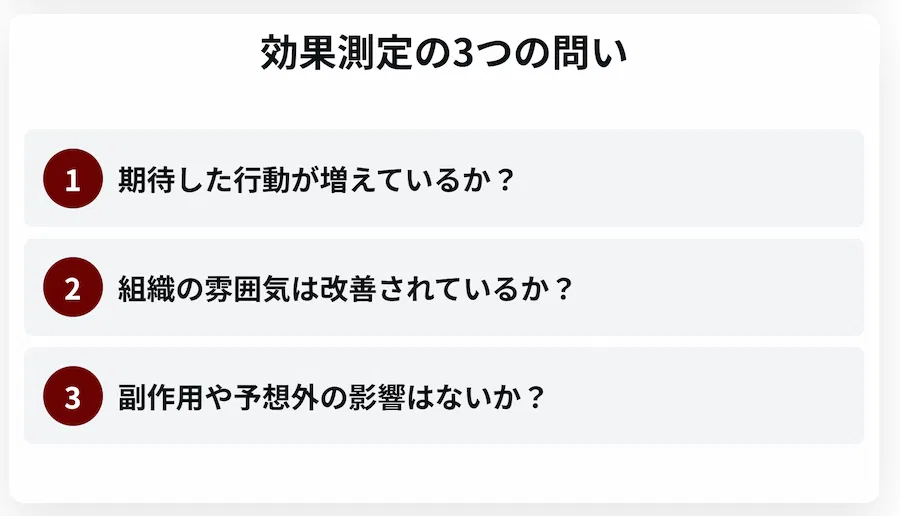

効果測定のフレームワーク「3つの問い」と改善サイクル

表彰制度を「導入して終わり」にしないためには、実施後の振り返りと改善が欠かせません。

その軸となるのが、制度の有効性を多角的に検証する3つの問いです。

制度は届いたか?

まず問うべきは、制度そのものがきちんと社員に認知されていたかです。

設計や内容が優れていても、情報が届かなければ意味を持ちません。

- 告知メールの開封率や閲覧数

- 推薦数の推移と部門バランス

- 対象者の属性カバー率(職種・階層など)

「知らなかった」という声が残るうちは、制度が浸透しているとは言えません。

制度は納得されたか?

次に確認すべきは、表彰内容や結果に対して、社員が納得感を持てたかどうかです。

「なんであの人が?」という不満が表出すれば、制度そのものの信頼性が揺らぎます。

- 受賞理由の明確さと説明の透明性

- 選考プロセスの公平性

- 受賞者・非受賞者への事後アンケート結果

制度が機能するには、公正なプロセスと理解の促進がセットで必要です。

制度は効果を生んだか?

最後の問いは、制度が具体的な成果や行動変容をもたらしたかです。

ここでは定量的な成果と、定性的な組織の変化をともに観察します。

- 受賞者の業績変化や離職率の推移

- 職場全体のエンゲージメントスコアの変化

- 次回推薦への自発的関与の増加

短期的な盛り上がりだけでなく、中長期での効果を見極めることが鍵となります。

四半期ごとのA4一枚サマリー

制度の実行状況とその成果を整理するために、定期的なレポート作成が有効です。

おすすめは、四半期ごとにA4一枚で「制度運用サマリー」を作成することです。

- 開催回数・参加人数・推薦数などの実績指標

- 部門ごとの偏りやKPI達成状況の確認

- 次回に向けた課題・改善点のメモ

この資料は、経営報告や制度改善の土台として役立ちます。

点検の頻度とアンケート活用

制度の鮮度と信頼性を保つために、定期的な点検と社員からのフィードバック収集を仕組みに組み込みます。

「年1回の制度見直し」をルール化するだけでも、長期的な運用の質が大きく変わります。

- 表彰後の即時アンケートで熱量を可視化

- 年次棚卸しで制度項目・対象・効果を再評価

- KPIと実感値のギャップを洗い出すレポート作成

定着した制度であっても、毎年必ず“棚卸し”するという姿勢が信頼と継続の鍵になります。

実体験からの学び

誉花メンバーは4社で社内表彰制度のある職場を経験してきました。その中で、制度がうまく機能している会社と、形だけで終わっている会社の差を強く感じることがありました。経験的にも理論的にも、制度そのものの有無よりも、運用の質や透明性の有無が制度の成果を左右していると感じています。

1社目:上場企業 ― 営業部中心の不定期表彰

営業部で不定期に表彰が行われており、受賞者には表彰状とインセンティブが授与されていました。しかし、受賞者はほぼ固定されていて、売上上位の同じメンバーばかりが選ばれていました。努力しても選ばれない社員が多く、表彰は一部の人のための儀式になっていた印象があります。

- 失敗していたポイント:評価基準が公開されておらず、受賞者が固定化していた。努力と評価が結びつかない状態が続いていた。

- 得られた教訓:基準の明確化と評価対象の拡大が必要。

2社目:中小企業 ― 社長の独断による形だけの式典

歴史を持つ中小企業で、社内に公式な評価制度や表彰制度は存在していませんでした。評価は社長の独断で行われており、公平性は極めて低い状態でした。

私が所属していた最後の年には、全社員を対象にした表彰イベントが実施されましたが、賞金はなく、贈られたはずのトロフィーも社員には渡らず、社長室に飾られていました。

また、低成績な人だけでなく、好成績な人も次々と退職していく傾向が見られました。

- 失敗していたポイント:評価基準・手順・目的が存在せず、称賛がトップの自己満足に終わっていた。

- 得られた教訓:透明性と社員への還元がない表彰は、信頼を損なう。

3社目:中堅企業 ― 営業偏重の表彰

営業成績上位者を対象に表彰状を授与する制度が存在していました。ホスピタリティ賞も形式上はありましたが、実際には営業職以外の受賞はほとんどありませんでした。

非営業部門からは「また営業だけか」という声が漏れ、表彰への参加意欲は低下していました。

また、離職率は非常に高い状態が続いていました。

- 失敗していたポイント:評価対象が営業部門に偏っており、部門間の公平性が欠けていた。

- 得られた教訓:全社員を対象とした評価制度が必要。

4社目:上場会社グループ ― 明確な基準と多面的評価

親会社の文化をベースに、経営計画に沿って全社・部門・個人の目標が設定されており、個人KPIの達成率を絶対評価で確認したうえで、相対評価と役員・人事・コーポレート部門による合議で受賞者を決定していました。

業績だけでなく、定性的な貢献や職場の雰囲気をよくするホスピタリティも評価対象に含まれ、一部の賞では全社員による投票制も導入されていました。

また、エンゲージメント調査や表彰後のアンケートも継続的に実施されており、制度は現場に合わせて常に改善されていました。

離職率はとても低く、業績も右肩上がりで安定していました。

- 成功していたポイント:基準の明確化、定性・定量のバランス評価、複数部門による合議、一部全社員投票の併用、改善サイクルの確立。

- 得られた教訓:透明性・多様性・継続的な改善により、制度は文化として定着する。

よくある質問(FAQ)

Q1. 社内表彰制度は小規模企業でも意味がありますか?

A. あります。対象と基準を絞り、年1回など無理のない頻度で実施することで、社員のモチベーションや一体感を高めやすくなります。特に小規模組織では、称賛が日常業務に反映されやすく、効果が現れやすい傾向があります。

Q2. 表彰の頻度はどのくらいが適切ですか?

A. 目的により異なります。文化醸成を目的とするなら年1〜2回、成果認知を厚くするなら四半期ごとなど短いサイクルも有効です。重要なのは「負担がなく継続できること」です。

Q3. 金銭や高価な副賞は必要ですか?

A. 必須ではありません。研究でも、象徴的承認(賞状や言葉)が大きな効果を持つと報告されています。副賞は文化・目的・コストのバランスで判断し、必要なら記念品や休暇と組み合わせるのが望ましいです。

Q4. 社内表彰が形骸化しないためにはどうすればよいですか?

A. 評価基準を公開し、理由を言語化することです。「なぜその人が選ばれたのか」が明確に伝わると納得感が高まり、イベントで終わらず日常の行動変容につながります。

Q5. 公平性を担保するには何が必要ですか?

A. 透明性のある評価と対象範囲の拡張です。特定部門や職種に偏ると不満が生まれやすくなります。成果だけでなく行動や価値観も評価軸に加え、多様な社員にチャンスを与えることが大切です。

Q6. 表彰制度は離職防止に役立ちますか?

A. 適切に設計すれば役立ちます。海外研究では、承認体験が組織への忠誠度を高め、欠勤率を減らすことが示されています。ただし、金銭偏重や目標偏重の制度は逆効果になるリスクがあります。

Q7. 効果測定はどう行えばいいですか?

A. 「届いたか・納得されたか・効果を生んだか」の3つで評価します。告知や推薦数で浸透度を測り、アンケートで納得度を確認し、離職率やエンゲージメントスコアで成果を判断するのが実務的です。

Q8. 社内表彰を導入する際の最初のステップは何ですか?

A. 目的と基準の言語化です。制度設計シートを作成し、評価の軸・対象範囲・頻度を整理することで、導入時の混乱を防ぎやすくなります。

Q9. 社内表彰はオンラインでも可能ですか?

A. 可能です。オンライン会議ツールでの開催や、イントラネット・社内SNSでの発表を組み合わせれば、リモート環境でも十分に効果を発揮します。

Q10. 表彰制度を長く続けるコツは何ですか?

A. 定期点検と改善を仕組みに組み込むことです。四半期ごとに簡易レポートをまとめ、偏りや課題を抽出し、小刻みに改善することで制度は形骸化せずに定着していきます。

この記事のまとめ

本記事を通じてお伝えしてきたのは、社内表彰の成功を分けるのは「制度の有無」や「豪華さ」ではなく、設計と運用の質だということです。

私の結論はシンプルです。表彰は、適切に設計すればエンゲージメントに良い影響を与える可能性がある。

ただし、その効果を持続させるには「定期的な点検と調整」が不可欠です。

この点検は単なる確認作業ではなく、経営やマネジメントの健康診断の役割も果たします。

筆者の最終提言:社内表彰の未来

社内表彰にはマイナスに働くリスクもあります。だからこそ、準備や事務作業のコストは徹底的に小さくすべきです。

そのために、台本の下書き、アンケート集計、コメント分析といった業務は、LLMをはじめとする新しい技術で効率化するのが賢明です。

浮いた余力は、本当に価値のある活動――社員へのヒアリング、公平性を担保する議論、点検の継続に投じること。

これこそが、ROIを最大化し、制度を文化へと根づかせる唯一の道だと私は考えます。

最後のメッセージ

表彰の運用は、単なるイベント管理ではありません。

それは、「組織の状態に触れる、価値ある仕事」です。

準備を効率化し、点検を誠実に行い、社員一人ひとりの声を尊重すること。

その積み重ねが、制度の価値を最大化します。

制度を設計するとは、社員に「私たちは何を評価したいのか」を示すことです。

その問いに真正面から向き合う姿勢こそが、組織を成長させ、文化を未来へと繋げる力になるはずです。

参照データ・論文

- Stajkovic & Luthans (2003):全体平均は約16%(社会的承認17%、金銭23%、フィードバック10%)。三者併用時が最大(図示で約45%)。

リンク:https://goal-lab.psych.umn.edu/orgpsych/2020/readings/5.%20Motivation/Stajkovic%20%26%20Luthans%20(2003).pdf - Markham, Scott, & McKee (2002):公開表彰により欠勤が四半期あたり29〜52%減。

リンク:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1744-6570.2002.tb00124.x - Kosfeld & Neckermann (2011):賞状など象徴的表彰だけでパフォーマンス約+12%。

リンク:https://www.econstor.eu/bitstream/10419/36977/1/631390898.pdf - Knight, Patterson, & Dawson (2016/2017):エンゲージメント介入全般は小〜中の有意効果(g=0.29)。

リンク:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28781428/ - Deci, Koestner, & Ryan (1999):期待される有形報酬は内発的動機を下げ、言語的承認は高める。

リンク:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10589297/ - Ordóñez et al. (2009) “Goals Gone Wild”:目標偏重は不正・短期志向・倫理低下などの副作用。

リンク:https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/09-083.pdf - Gubler, Larkin, & Pierce (2016):出勤表彰は狙い行動は上げる一方、他業務の効率が約8%低下。

リンク:https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.2016.1047 - Presslee, Vance, & Webb (2013):現金報酬はより難しい目標の選択を促し、その経路で業績を押し上げる(準実験)。非金銭は相対的に容易目標を選びやすい予測。

リンク:https://publications.aaahq.org/accounting-review/article/88/5/1805/3572/The-Effects-of-Reward-Type-on-Employee-Goal - Presslee, Vance, & Webb (2022/2023):チーム型リコグニション(従業員の努力や成果を称える承認・表彰制度)導入後、従業員のエンゲージメントと努力の向上が関連して観察された(前後比較)。

リンク:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044500522000476 - 産労総合研究所(2003):永年勤続表彰の実施率81.6%。

リンク:https://www.e-sanro.net/sri/ilibrary/pressrelease/press_files/srip_0306.pdf - 産労総合研究所(2006):永年勤続表彰の実施率79.2%。

リンク:https://www.e-sanro.net/sri/ilibrary/pressrelease/press_files/srip_061124.pdf - 厚生労働省(働きやすい・働きがい調査 概要):中小企業で「表彰・報奨」実施が約72.4%。

リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/0000047391.pdf - 産労総研 2006プレス資料(前回2003=81.6%/今回2006=79.2%)

https://www.e-sanro.net/sri/ilibrary/pressrelease/press_files/srip_061124.pdf e-sanro.net - 厚労省「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書(概要)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/0000047391.pdf