データで考える:社員の成果が上がる記念品・景品の設計図

社内表彰やインセンティブを任されたとき、最初に直面する悩みは「どんな景品や記念品を用意すれば社員が本当に喜び、成果につながるのか」という点です。単に高価なものを渡せばよいわけではなく、データに基づいた設計が重要になります。

これまでの研究では、現金よりも実物ギフトの方が強い効果を発揮する場合や、短期的な行動変容には「全員に渡す記念品」型が有効といった知見が示されています。さらに、営業のように成果が明確に数値化される職種では「条件付きボーナス」が効果的であることも実証されています。

この記事では、国内外の主要論文と現場での実務知見をもとに、次のポイントを整理します。

- 記念品・景品が「社員の成果」に与える影響(短期・中期の効果)

- 「無条件ギフト」「条件付きボーナス」「プロソーシャル・ボーナス」の使い分け方

- 初めての担当者でも迷わず導入できる、設計と評価のチェックリスト

- 成功と失敗を分ける、注意すべき落とし穴

表彰制度に関しての全体像をわかりやすく書いた記事はこちら→表彰制度の全体像ガイド

これを読むことで、単なるプレゼント選びではなく、社員のやる気と組織成果を両立させる設計図を得ることができます。最初の一歩を安心して踏み出すために、ぜひ参考にしてください。本記事は複数の研究から得られたヒントを、実務で使える形に並べ替えた概念整理です。効果の大きさは職場や設計で変わります。

監修・執筆:誉花

誉花は、「{しるし × ものづくり} × {アカデミック × マーケティング}=価値あるしるし」をコンセプトに活動しています。社章やトロフィー、表彰制度が持つ本質的な価値を科学的かつ実務的な視点から探求・整理し、再現性の可能性がある知見として発信しています。私たちは、現場での経験と調査・理論を掛け合わせ、人と組織の中に眠る「誉れ」が花開くための情報を提供しています。

目次

結論—「無条件×実物」「条件付き×成果連動」「プロソーシャル」を文脈で使い分ける

本章では要点を先に提示し、判断の軸を明確にします。

- 無条件の非金銭ギフトは短期で約+20%の改善例が報告されています(医療領域、Brock et al., 2018)。

- 条件付きボーナスは成果KPIが明確な職種で有意な売上押し上げを示しています(営業領域、Chung et al., 2017)。無条件ギフトは遅延付与時のみ効果が見られ、反復で減衰が報告されています。

- 実物ギフトは同額現金より反応が強い傾向があり、心理的価値や象徴性が影響している可能性があります(Kube et al., 2012)。

- プロソーシャル・ボーナスは受け取った人が他者やチームのために使う形式であり、満足度とチーム成績を同時に押し上げる効果が報告されています(Anik et al., 2013)。

- 長期持続や最適設計は未確定要素が多いため、段階的な評価と効果の減衰監視が欠かせません。

この結論を押さえることで、以降の章で紹介する研究エビデンスや設計ガイドの位置づけが理解しやすくなります。

要約

「配り方を目的によって変えると上手くいきます。

- 新しい行動を始めてほしい → 全員に小さなプレゼント。

- 営業成績を上げたい → 目標達成した人にボーナス。

- チームワークを高めたい → みんなで使えるボーナス。

この使い分けが成功の鍵です。」

まず答え「FAQ」

社内表彰の目的は?

→社員に理念を浸透させ、望ましい行動を強化することです。単なるイベントではなく、組織文化の育成につながります。

→さらに詳しく知りたい方はこちらをお読みください。社内表彰制度の作り方ガイド|効果からリスクまで徹底解説

表彰状の書き方は?

基本構成は以下の順です。

・表題(表彰状・感謝状など)

・敬称(氏名・所属)

・主文(何を・なぜ表彰するか)

・授与日

・授与者名・役職・署名印

この順を守ると、格式と伝わりやすさが両立します。

景品は何を選ぶ?

次の三軸で比較検討します。

・公平性:社員間の不公平感を避けるか

・満足度:受け取ったときの喜びや印象の強さ

・運用負荷:調達や配布の手間が少ないか

この三つをバランスさせることが成功の条件です。

表彰金の扱いは?

→ 現金・商品券は原則課税です。永年勤続等の現物記念品は要件を満たせば非課税となります。社内規程の整備と専門部署・顧問への確認を前提にしてください(出所:国税庁「タックスアンサー No.2591 — 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」)。

先に迷いを解消しておくことで、以降の章に進んでも理解がスムーズになります。

要約

「迷ったら三つの軸(公平・喜ばれる・手間)で見比べましょう。表彰状は“誰に・何を・なぜ・いつ・誰から”を漏れなく書けば大丈夫です。」

エビデンスの中核—2000年以降の主要研究から得られる示唆

本章では、主要研究を「導入→ドメイン→主要結果→示唆」の同一フォーマットで整理します。

無条件の非金銭ギフト:短期で約+20%の改善例(医療)

無条件で贈る「実物ギフト」が短期的な行動改善に寄与した例です。Brock, J. M., Lange, A., & Leonard, K. L. (2018).

- ドメイン:医療現場/非金銭ギフト(成果条件なし)

- 主要結果:短期(約6週間)でパフォーマンスが約+20%向上

- 示唆:立ち上げ期や初動行動の喚起に適合。ただし持続性は不明であるため、短期(4〜8週)と中期(3〜6か月)の二段階で評価することが推奨されます。

条件付きボーナス:営業で有意な売上押し上げ(無条件は概ねそれ未満)

成果連動インセンティブの効果を検証した大規模フィールド実験です。Anik, L., Aknin, L. B., Norton, M. I., Dunn, E. W., & Quoidbach, J. (2013).

- ドメイン:営業/条件付きボーナス(KPI連動)

- 主要結果:条件付きボーナスは売上の有意な上昇を示した。一方、無条件ギフトは効果が小さく、反復で減衰する傾向が報告された。別研究では、製薬企業での大規模フィールド実験において、コミッション制がボーナス制に比べて平均約24%高い生産性を示した事例があります(Kishore et al., 2013, Journal of Marketing Research)。

- 示唆:成果が数値化されやすい職種では条件付きが主軸となる。特に目標設定や閾値設計の妥当性が効果に直結するため、制度設計時の透明性が重要です。

実物ギフトは同額現金より反応が強い可能性

職場での「現金 vs 実物」比較研究の含意です。Kube, S., Maréchal, M. A., & Puppe, C. (2012).

- ドメイン:現金と実物ギフトの同額比較

- 主要結果:実物ギフトの方が生産性で上振れする傾向

- 示唆:象徴性・記憶性・儀式性が心理的価値を増幅していると考えられる。ただし定量差や信頼区間は明確でないため、社内データでの再検証が前提となります。なお、メタ分析では平均的には金銭インセンティブの効果が高いとする報告もあります。

プロソーシャル・ボーナス:満足度とチーム成績の同時改善

受け取ったボーナスを「他者のために使う」形式の介入に関する研究です。Anik, L., Aknin, L. B., Norton, M. I., Dunn, E. W., & Quoidbach, J. (2013).

- ドメイン:プロソーシャル・ボーナス

- 主要結果:幸福感・満足度・チーム成績がいずれも有意に改善

- 示唆:関係性と成果の両立を狙う局面に適合する。一方で、効果量や信頼区間は限定的な報告が多く、まずはパイロット導入による検証が求められます。

要約

「短期に効くのは“みんなに小さな贈り物”。売上を上げたいなら“条件付き(KPI連動)”。記憶に残したいなら“物として贈る”。チームを良くしたいなら“みんなのためのボーナス”。それぞれ得意分野が違います。」

どの状況で何を選ぶか—設計ロジック

図注:本図は誉花によるオリジナル作成(第三者図版の転載・翻案なし)。© HomareHana/誉花

<研究の示唆を用途別にまとめた概念図です。数値は代表例で、職場により変わります。>

本章では「職種 × 目的 × 期間」という三つの視点を組み合わせて、適切なインセンティブを選ぶためのロジックを提示します。判断基準を明確にすることで、制度導入や改善に迷わず進められます。

基本方針

- 無条件ギフト:短期の行動変容を促す。評価の基本は4〜8週。

- 条件付きボーナス:KPI(売上・生産量など)の押し上げに強い。営業や生産職に適合。

- プロソーシャル:チームの関係資本や満足度を中期的に強化。組織文化の醸成に適合。

- 併用設計:初動は無条件で立ち上げ→KPI定着に条件付き→文化や関係性の定着にプロソーシャル、と段階的に重ねていくのが効果的。

意思決定フロー

- 目的を確認

行動喚起か?成果向上か?関係性強化か? - 期間を決定

短期(4〜8週)、中期(3〜6か月)、長期(6か月超)で効果を測定。 - 職種を判別

営業・生産のように成果が数値化しやすい職種か、医療やサービスのように行動改善が中心か。 - 対応するインセンティブを選択

- 短期の行動改善 → 無条件ギフト

- KPI押し上げ → 条件付きボーナス

- 関係性・満足度重視 → プロソーシャル - 必要なら併用

「無条件 → 条件付き → プロソーシャル」の順に積み重ねていく。

要約

「はじめは“全員に小さく・早く”。伸ばしたい数字が決まったら“条件付き”。チームを良くしたいときは“みんなで使う”。順番に足していくのが安全です。」

実装ガイド—チェックリスト/KPIテンプレ/パイロット設計

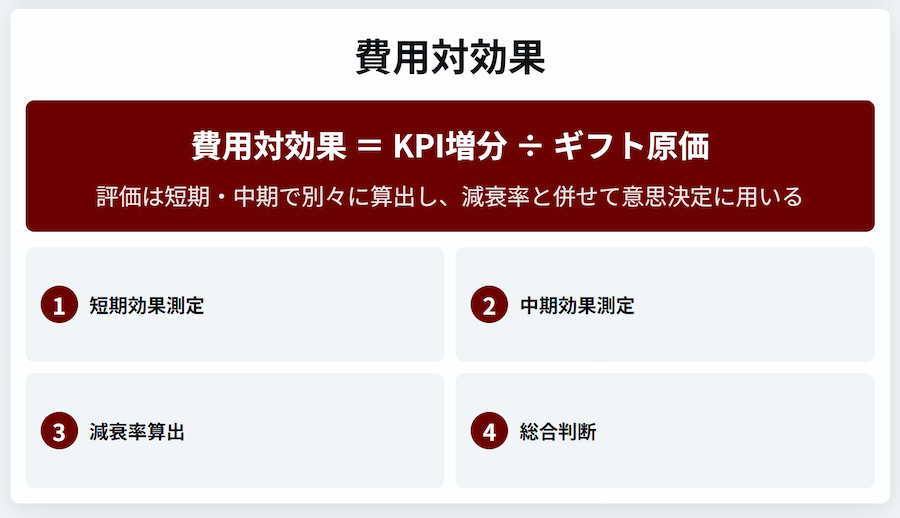

図注:誉花オリジナル(第三者図版の転載・翻案なし)。© HomareHana/誉花

<効果を測るための考え方(フレーム)です。実データでの計測が前提です。>

に制度を運用する段階では、「抜け漏れのない導入」「効果を測る設計」「小さく試す段階的実装」が重要です。本章ではその三点をまとめます。

導入チェックリスト

導入時に確認すべき標準項目です。抜け漏れを防ぐことで、最小の手戻りで運用開始できます。

- 目的:短期のKPI向上か、関係性・満足度向上か

- 対象:個人かチームか、職種特性は何か

- 設計:無条件/条件付き/プロソーシャル、金額帯、頻度、授与方法

- メッセージ:期待行動・評価基準・組織価値との整合

- 評価:主要KPI、期間、対照群、費用対効果

- リスク:モラルハザード、不公平感、効果の減衰

これを事前に整理することで、制度が目的から逸脱するリスクを減らせます。

KPI設計テンプレ

効果を測定するための「観測と比較の型」を固定します。テンプレはそのままスプレッドシートに落とし込み可能です。

- 一次KPI:生産量、売上、品質、患者ケア品質など

- 二次KPI:従業員満足度、チーム関係性、離職意向

- コスト指標:一人あたり原価、KPI1単位あたりコスト

- 観測期間:短期4〜8週、中期3〜6か月

- 比較群:現金、実物、プロソーシャル、無条件、条件付き、対照群

- 解析要素:効果差、減衰率、再現性

この枠組みによって、数値を客観的に捉え、投資の妥当性を判断できます。

パイロット実験プロトコル(4〜8週→3〜6か月)

本格導入の前に「小さく試す」ことで、失敗リスクを抑えながら学習速度を最大化します。

- 設計:対象人数(N)、無作為割付、介入タイプ別に分ける

- 運用:授与タイミング、サプライズや簡易式典、個別メッセージの工夫

- 計測:KPIログ、満足度サーベイ、費用対効果の記録

- 判断基準:最小有意効果、達成閾値、展開の可否

- 展開方法:改善→再テスト→全社導入

小規模な試行錯誤を経てから広げることで、制度の定着と再現性を確保できます。

要約

「小さく試して、効いたら広げる。効かなければ設計を変える。これが最短で“外さない”やり方です。」

リスクと限界—減衰・公平性・費用対効果を見誤らない

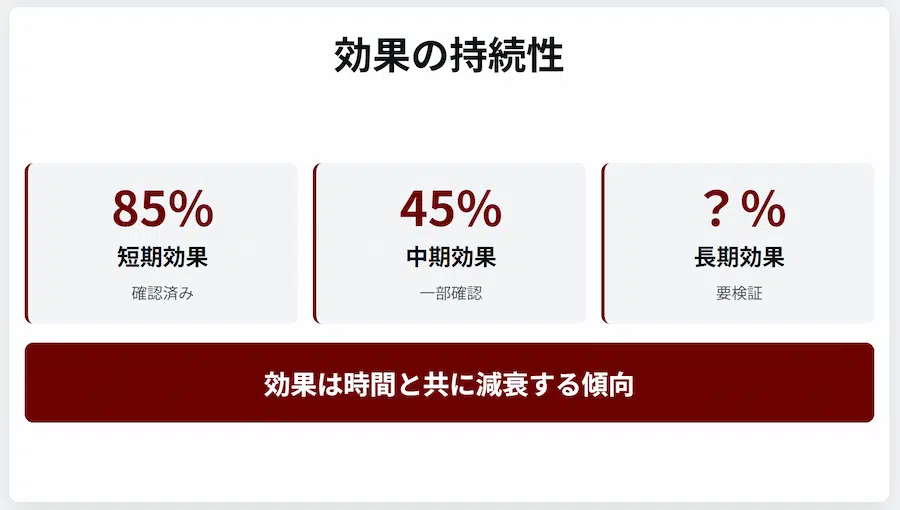

図注:概念図は誉花によるオリジナル作成(第三者図版の転載・翻案なし)。© HomareHana/誉花

<短期は上がりやすく、時間とともに薄れる傾向を示す模式図です。設計で変わります。>

インセンティブ設計は効果的である一方で、誤った運用は逆効果を招きます。本章では「やらないこと」を明文化し、誤実装を防ぐ視点を整理します。

減衰への対応

- リスク:多くの研究で、初期上昇後に効果が逓減する傾向が確認されています。

- 対策:4〜8週(短期)と3〜6か月(中期)の二段階で評価を設計し、減衰を把握しながら調整します。

公平性の確保

- リスク:選考基準が不透明であったり、偏りがあると不信を招きます。

- 対策:評価の「選考」と「開示」を分離し、透明性を担保します。

希少性の維持

- リスク:乱発すると価値が毀損し、贈与の特別感が失われます。

- 対策:授与の頻度や基準を固定し、希少性を意図的に守ります。

懲罰枠組みの限界

- リスク:罰をベースにした制度は、上乗せ効果が限定的であり、負の感情コストが大きくなります。

- 対策:懲罰ではなく、望ましい行動を増幅する設計を基本とします。

一般化の限界

- リスク:文化・職種・初期水準に依存するため、外部研究の結果をそのまま適用できるとは限りません。

- 対策:必ず自社のデータで検証し、フィードバックループで設計を上書きしていく必要があります。

誠実にリスクを明示することは、制度の実効性を守るだけでなく、記事全体の信頼性を高めます。

前払いして未達で没収する等の損失フレーミングは、短期的な圧力は強い一方で逆効果や反発のリスクがあり、原則推奨しません(初期上昇・その後の縮小に関するフィールド実験: Gneezy & List, 2006)。試す場合も限定的なパイロットで影響を検証してください。

要約

「やりすぎない・不公平にしない・測りながら直す。この三つだけは守りましょう。」

まとめ—明日から動くためのToDo

本章では、記事全体で示した内容を「明日から実際に動くための行動リスト」に落とし込みます。余計な誘導は排し、必要最小限のステップを提示します。

ToDoリスト

- 目的とKPIを確定する

一次KPI(売上・生産量・品質など)と二次KPI(満足度・関係性・離職意向)を分けて設定。 - 介入タイプを選択する

無条件/条件付き/プロソーシャルから、目的と職種に合うものを選定。 - パイロット設計を行う

4〜8週の短期テストを設計し、必ず対照群を設定する。 - 計測ダッシュボードを準備する

効果差、減衰率、コストをモニタリングできる仕組みを整える。 - 展開判断の閾値を決める

(例:主要KPI+5〜10%上昇を下限、費用対効果>1、満足度スコア上昇を条件 とし、減衰が許容範囲なら拡大)。

要約

「やることは5つ。目標を決める→方法を選ぶ→小さく試す→数字で測る→続けるか決める。この流れを踏めば、迷わず制度を始められます。」

参考文献

注記:本稿で引用する営業領域の研究には、①「条件付き(クォーターボーナス) vs 無条件ギフト」と②「コミッション vs ボーナス」という異なる比較軸が含まれます。数値は文脈に沿って解釈してください。

- Brock, J. M., Lange, A., & Leonard, K. L. (2018).

Giving and Promising Gifts: Experimental Evidence on Non-monetary Gifts and Health Worker Performance.

Journal of Health Economics, 58, 188–201.

https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2018.02.007

→ 医療現場での「無条件×非金銭ギフト」による短期パフォーマンス改善(約+20%)を示した実験。 - Kube, S., Maréchal, M. A., & Puppe, C. (2012).

The Currency of Reciprocity: Gift Exchange in the Workplace.

American Economic Review, 102(4), 1644–1662.

https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1644

→ 現金と実物ギフトの比較で、実物の方が心理的価値・生産性に効果がある可能性を提示。 - Chung, D. J., Steenburgh, T., & Sudhir, K. (2017).

Incentives versus Reciprocity: Insights from a Field Experiment.

Journal of Marketing Research, 54(4), 551–572.

https://doi.org/10.1509/jmr.15.0174

→ 営業現場での大規模フィールド実験。条件付き(クォーターボーナス)報酬が有意に効果的である一方、無条件ギフトは効果が小さく反復で減衰する傾向を示した(比較軸は「条件付きvs無条件」)。 - Gneezy, U., & List, J. A. (2006).

Putting Behavioral Economics to Work: Testing for Gift Exchange in Labor Markets Using Field Experiments.

Econometrica, 74(5), 1365–1384.

https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00707.x

→ 労働市場における「ギフト交換」の有効性を検証。給与や贈与の初期効果は高いが、持続性は限定的であることを確認。 - Anik, L., Aknin, L. B., Norton, M. I., Dunn, E. W., & Quoidbach, J. (2013).

Prosocial Bonuses Increase Employee Satisfaction and Team Performance.

PLOS ONE, 8(9), e75509.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075509

→ 「プロソーシャル・ボーナス」(他者のために使う資金)が、幸福感・満足度・チーム成績を同時に高める効果を確認。 - Condly, S. J., Clark, R. E., & Stolovitch, H. D. (2003).

The Effects of Incentives on Workplace Performance: A Meta-analytic Review of Research Studies.

Performance Improvement Quarterly, 16(3), 46–63.

https://doi.org/10.1111/j.1937-8327.2003.tb00287.x

→ インセンティブ研究のメタ分析。平均効果は+22%程度と報告。金銭インセンティブは多くの研究で強い傾向が示唆される。 - Kishore, S., Rao, R. S., Narasimhan, O., & John, G. (2013). Bonuses versus Commissions: A Field Study. Journal of Marketing Research, 50(3), 317–333. https://doi.org/10.1509/jmr.11.0485本文で、コミッション制への切替により平均約24%の生産性向上が報告されています(要旨に数値の記載はなし)。