社内表彰とは、企業が社員の功績や貢献を社内で公式に評価し、賞や副賞を授与する制度です。

人事制度の一環として導入されることが多く、モチベーション向上やエンゲージメント強化を目的としています。

近年は、日本の人手不足の問題もあり、離職率低下や組織活性化を狙って社内表彰制度を導入する企業が増えています。特に、社員の努力を定期的に可視化することは、心理的報酬としての効果が高いとされています。

一方で、社内表彰は運用を誤ると逆効果になる場合があります。

選考基準の不明確さや不公平感は、社員の不満や形骸化につながるリスクがあります。

これから社内表彰を導入・改善したい企業にとっては、制度の基本、効果、リスクを理解し、実務に使える情報を得ることが重要です。

この記事でわかること

- 社内表彰の基本的な定義と導入目的

- メリット・デメリットと逆効果を防ぐポイント

- 選考基準やネーミングなどの企画設計方法

- 表彰状や推薦文の例文などをAIで生成するプロンプト

- 景品選定・費用相場・税務処理の基礎知識

- 効果測定と制度改善に役立つ事例

- 実際の制度設計・配点・選考フローの作り方は、こちらで手順を詳しく解説しています

→ 社内表彰制度の作り方|目的設定から基準・配点・選考までの実務ガイド。 - なお、社内以外も含む表彰の全体像や種類は、基礎編のこちらが網羅的です

→ 表彰とは|種類・準備の流れ・スピーチ例文・アイテム選びで徹底解説。

この記事を読むことで、社内表彰を自社に最適化するための全体像を把握できます。

導入検討から制度運営、効果測定まで一連の流れを理解し、社内で確実に機能する仕組みづくりにお役立てください。

この記事の監修・執筆は誉花編集部

本記事は、徽章・表彰分野で10年以上の実務経験をもち、経営・企画・マーケティング・AIを活用した業務効率化、社内イベント運用の経験をしている誉花編集部が監修・執筆しています。

社内表彰制度の基本と目的

社内表彰制度は、社員の貢献を社内で公式に認め、称えることで組織活性化と社員のモチベーション向上を図る仕組みです。

目的は、単なる賞の授与ではなく、社員の行動を組織の方向性に合わせることにあります。

社内表彰の基本的な特徴

- 社員の功績や貢献を定期的に評価する制度

- 表彰状や副賞などで、目に見える形で感謝を伝える

- 社員のやる気や会社への愛着心(エンゲージメント)向上を狙う

社内表彰の主な目的

- 社員のモチベーション向上

- 望ましい行動・成果の明確化と浸透

- 離職防止や組織へのロイヤルティ強化

- 成果を見える化し、社内の成功体験を共有

社内表彰の種類と特徴

| 種類 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 年間MVP表彰 | 年に1回、最も貢献した社員を表彰 | 経営層主導、社内注目度が高い |

| 月間・四半期表彰 | 定期的に成果を挙げた社員を表彰 | 継続的なモチベーション維持に有効 |

| チーム・プロジェクト表彰 | 部署やプロジェクト単位での功績を評価 | 協働促進、部門間連携に効果的 |

| 特別表彰 | 突発的な貢献や改善提案を評価 | スピード感のある承認が可能 |

| ホスピタリティ賞 | 社内で良好な振る舞いをしている評価 | 社内雰囲気が良くなる効果 |

このように、社内表彰は社員の意欲を高め、組織文化を醸成する実務的な手段です。

制度の目的を明確にして導入することで、社員の行動を会社の方向性に沿わせる効果が期待できます。

社内表彰のメリットとデメリット

社内表彰は、社員のモチベーションを高め、組織の活性化に寄与する一方で、運用方法を誤ると不公平感や形骸化による逆効果を招く可能性があります。

導入にあたっては、メリットとデメリットを正しく理解することが重要です。

社内表彰の主なメリット

- 社員のモチベーション向上

- 成果や貢献を可視化することによる社内共有効果

- 行動指針や価値観の浸透に寄与

- 社員同士の承認文化を醸成し、エンゲージメント向上

- 離職率低下や人材定着につながる可能性

社内表彰の主なデメリット・注意点

- 選考基準が不明確だと不公平感が生まれる

- 毎回同じ社員が受賞すると形骸化しやすい

- 賞品や運営コストが長期的に負担になる

- 社員間の競争が過剰になる場合がある

- 表彰が目的化し、日常業務への影響が出る可能性

メリットとデメリットの比較表

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 社員の心理面 | モチベーション向上、承認欲求の充足 | 不公平感や競争過剰のリスク |

| 組織運営 | 行動指針や価値観の浸透 | 形骸化や受賞者偏りの懸念 |

| コスト面 | 離職防止による長期的な採用コスト削減 | 景品費用・運営負担の増加 |

社内表彰を効果的に運用するには、メリットを最大化しつつ、デメリットを防ぐ設計が不可欠です。

特に選考基準の透明性と、社員が納得する運営体制を整えることが成功の鍵となります。

社内表彰制度の企画設計プロセス

社内表彰制度は、目的と基準を明確にしたうえで、シンプルかつ社員が納得できる設計にすることが成功の鍵です。企画段階で評価基準や運営ルールを整備することで、形骸化や不公平感を防ぐことができます。

社内表彰制度設計の基本ステップ

- 目的の明確化

- 組織として強化したい行動や成果を定義する

- 表彰対象と選考基準の決定

- 定量評価と定性評価を組み合わせる

- 表彰カテゴリーとネーミングの設定

- 社員が理解しやすく、社内文化に合う名称にする

- 表彰頻度・運営方法の策定

- 年間表彰・月間表彰・特別表彰などを組み合わせる

- 景品・副賞・表彰状の準備

- 社員満足度とコストバランスを考慮する

- 社内告知と推薦・選考フローの整備

- 公平性と透明性を担保する

選考基準設計のポイント

- 定量評価(売上、KPI達成度など)と定性評価(改善提案、行動姿勢など)を併用する

- 基準はシンプルで、社員全員が理解できるものにする

- 定期的に基準の妥当性を確認し、改善を行う

表彰制度設計の例

| 項目 | 設計例 |

|---|---|

| 表彰目的 | 社員のモチベーション向上と離職率低下 |

| 表彰頻度 | 月間表彰+年間MVP表彰 |

| 選考基準 | 売上貢献50%+改善提案30%+チーム貢献20% |

| 表彰カテゴリー | MVP賞、チーム賞、改善提案賞 |

| 副賞例 | ギフト券1万円、表彰状、社内報掲載 |

社内表彰制度は、最初に複雑な設計にする必要はありません。

まずはシンプルで透明性のある仕組みを作り、社員の反応を見ながら改善していくことが、成功と定着の近道です。

表彰状・推薦文・運用書類の作成は、テンプレより「生成AI+差し込み」が安全で速い

社内表彰を円滑に回すには、表彰状・推薦文・社内通知などの文書をブレなく量産できる体制が要になります。

生成AIを使うときの安全原則

まずは最低限の安全原則を共有し、誰が作っても守れるラインを明確にします。

- 機微データ(氏名・部署・業績・未公表情報)は原則として外部サービスに直接入力しない

- 社内承認済みの安全なツールのみ使用し、匿名化とデータ最小化、アクセス権限と監査ログを徹底する

- 名寄せや氏名の差し込みは社内環境で行い、台帳とログに記録を残す

上記を前提にすれば、スピードと品質を保ちながら情報漏えいリスクを抑えられます。

実務フロー(推奨):プレースホルダー生成 → 社内差し込み → 校了

誰が実行しても同じ品質で出力できるよう、工程を固定化します。

- LLMで本文の型だけを生成する(氏名などはタグで擬名化する)

- CSVに氏名・部署・功績要旨・影響・授与日・発行者名を準備する

- WordまたはGoogleドキュメントの差し込み印刷でタグを一括置換しPDF化する

- 表彰楯やトロフィー刻印用は同じ本文を行数・文字数だけ調整して流用する

この方法はテンプレ配布より修正が速く、表記ゆれや誤字も大幅に減らせます。

表彰状の安全プロンプト(プレースホルダー方式)

個人名を入れずに本文の型を固め、差し込みで最終化するのが安全です。

system

あなたは日本企業の公式文書担当です。以下を厳守して表彰状を生成してください。

構造:表題→受賞者→主文(功績→改行→影響+授与宣言)→日付→発行者→㊞

句読点は使わず 改行と一字アキで区切る

受賞者の末尾は必ず殿

主文は改行1回のみ

出力はプレーンテキスト

user

表彰状生成:

表題=[表彰名] 表彰状;

受賞者=[部署] [氏名];

功績=[功績要旨];

影響=[組織への影響]

日付=[授与日];

発行者=[会社名] 代表取締役 [発行者氏名]上記の角括弧のタグは、差し込み印刷で社内データに置き換えます。

社内承認済みLLMで直接生成する場合の条件

社内で学習利用なし・ログ非保持・契約上の保護が整う環境なら、直接生成も可能です。

- 学習利用の有無、ログ保存期間、保管地域、第三者提供の有無、利用規約とDPAを事前確認する

- アクセス権限と監査ログを有効化し、生成物は社内ストレージで保管する

- 入力値は最小限とし、公開前に人手の校正を必ず挟む

この条件を満たす場合のみ、個人名などの機微情報を含むプロンプト投入を許可します。

推薦文のプロンプト設計(プレースホルダー方式)

推薦文は短く具体的にし、数値と行動の両方を入れると伝わりやすくなります。

system

推奨長は3〜5文。氏名末尾は様。成果は数量や具体例を含める。平易で社内全体に伝わる表現。

user

推薦文生成:

候補者=[部署] [氏名];

功績=[定量成果];

貢献=[行動や影響]

出力例(置換前)

[部署] [氏名]様は [定量成果] を達成し 組織の成果に寄与しました

また [行動や影響] を通じてチームの成長を後押ししました

以上の理由により [表彰名] に推薦いたします数値と行動が入ると、選考会での納得感が高まります。

社内通知文のプロンプト設計(プレースホルダー方式)

受賞の事実、理由、今後への期待を簡潔に並べると社内共有がスムーズです。

system

受賞の事実→理由→今後への期待の順で簡潔に。正式名称で記載。プレーンテキスト。

user

社内通知文生成:

表彰名=[表彰名];

受賞者=[部署] [氏名];

理由=[要点];

出力例(置換前)

【[表彰名] 受賞のお知らせ】

[部署] [氏名]が[要点]により[表彰名]を受賞しました

今後のさらなる活躍にご期待ください告知は短く、詳細は社内ポータルの受賞ページに誘導すると効果的です。

生成AIを使うメリットの整理

導入効果を実感しやすい観点を簡潔にまとめます。

- 修正や用語統一を全件一括で反映でき、表記ゆれと誤字を大幅に低減できる

- テンプレ配布や版管理の手間がなく、直前修正にも強い運用に切り替えられる

- 本文はAI、氏名等は社内差し込みに分離することで情報漏えいリスクを抑えられる

この三点を押さえるだけで、スピード・品質・安全性を同時に満たす運用に近づきます。

注意喚起(記事内の一文として差し込み推奨)

LLMを活用する際は、機微情報の入力を原則禁止とし、社内承認済みツールのみ使用のうえ、モデルの学習利用有無・ログ保存期間・保管地域・第三者提供可否と利用規約やDPAを確認してから運用してください。

以上の設計であれば、表彰状・推薦文・社内通知を安全かつ高速に量産でき、制度運営の安定化に直結します。とって印象に残る表彰イベントを実現できます。

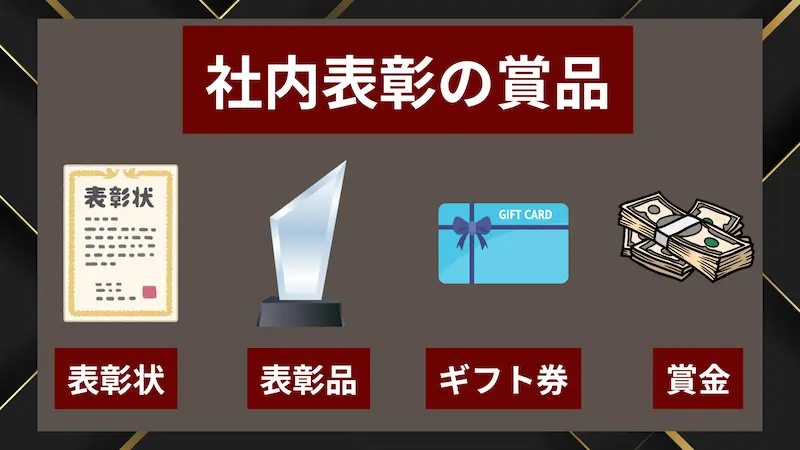

景品・副賞の選び方と費用相場

社内表彰の景品や副賞は、社員の満足度を高めつつ、会社のコスト負担とのバランスを考えて選ぶことが重要です。

選定の基本は「受賞者が喜び、実用的で、社内文化に合うもの」を基準にすることです。

景品・副賞選びの基本方針

- 実用性が高く、誰でも喜ばれるアイテムを選ぶ

- 会社の価値観や社風に合うものを優先

- 高額になりすぎず、費用対効果を意識

- 記念性やストーリー性を持たせると満足度が高まる

よく選ばれる景品の例

- ギフト券(Amazon、百貨店、家電量販店)

- 高級グルメ・お取り寄せ食品

- 家電・ガジェット(イヤホン、スピーカーなど)

- 社員の趣味に合わせた選択型カタログギフト

- 社内食堂無料券・特別休暇などの社内特典型

景品費用の一般的な相場感

| 表彰規模 | 景品例 | 1人あたり費用相場 |

|---|---|---|

| 年間MVP表彰 | ギフト券3万円+表彰状 | 2〜5万円 |

| 月間表彰 | ギフト券5000円程度 | 3000〜1万円 |

| チーム表彰 | カタログギフト+社内報掲載 | 1〜3万円(チーム単位) |

| 特別表彰 | お取り寄せグルメや小型家電 | 5000円前後 |

景品選びの注意点

- 金銭に換算しやすい景品は、税務上の取り扱いを確認する

- 高額景品は一部社員だけが対象になると不公平感を招く可能性がある

- 長期的運用を考えると、コストを抑えつつも継続性を意識することが大切

景品や副賞は、社員が「また頑張ろう」と思える象徴です。

費用と満足度のバランスを取りながら、社内文化に合った選定を行うことで、表彰制度の効果が最大化されます。

景品・副賞における現金支給の取り扱い

現金支給は、受賞者にとって最も自由度が高く、満足度が高い副賞の形です。

しかし、税務上の取り扱いや社内文化への影響を考慮した設計が必要です。

現金支給のメリット

- 受賞者が自由に使えるため満足度が高い

- 景品選びや購入の手間が不要で運用が簡単

- 社員によって価値の差が生じにくく公平感がある

現金支給のデメリット・注意点

- 給与扱いとなり、所得税・社会保険料の対象になる

- 「金銭目的の競争」になり、社内文化を損なうリスクがある

- 高額支給はコスト負担が大きく、制度の継続性に影響

現金支給の一般的な運用例

| 表彰規模 | 現金支給額の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 年間MVP表彰 | 3〜5万円 | 税務処理を給与と一緒に実施 |

| 月間表彰 | 5000〜1万円 | 毎月だとコスト累積に注意 |

| 特別表彰 | 3000〜5000円 | 少額で即時表彰に適する |

現金支給を行う場合の工夫

- 社内報や表彰式で功績をしっかり言語化し、単なる金銭授与にしない

- 必要に応じて「表彰状+現金支給」の組み合わせにする

- 税務処理ルールを明文化し、経理負担を軽減する

現金は最もわかりやすいインセンティブですが、組織文化を損なわず、制度を長期的に続けられる設計が求められます。

税務の考え方(一般的な目安)

最終判断は税理士・社会保険労務士・社内規程担当へ必ず事前確認してください。

表彰に伴う支給は呼称ごとに扱いが異なるため台帳で一元管理すると年末調整や決算の手戻りを防げます、なぜなら現金・金券・物品で課税や経理処理が変わり後追い修正が難しいからです。

まず迷いやすい要点を平易にそろえます。

- 現金(賞金)は給与として扱われる運用が多く、源泉や社会保険の対象になり得ます。

- 金券(ギフトカード・商品券など)は現金同等物として扱われる場面があり、賞金に準じた管理が必要です。

- 物品の副賞は金額と目的で扱いが分かれるため、上限額と支給頻度を社内規程に明記します。

- 経理処理は人事給与データと連動させ、支給タイミング・勘定科目・税区分を合わせます。

- すべての支給は「誰に・何を・いくら・いつ・誰が」で記録し、年次点検します。

以上のポイントを固定すると誤処理と監査指摘が大幅に減ります。

運用を統一するために、呼称ごとの整理を表で確認します。

| 区分 | 呼称 | 税務上の目安 | 管理方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 現金 | 賞金 | 給与として扱われるケースが多い | 給与システム連動・源泉対応 | 上限額・支給頻度を規程化 |

| 金券 | 金券(現金同等物) | 賞金に準じた扱いになり得る | 台帳記録・ID/番号管理・受領サイン | 少額でも累積管理を徹底 |

| 物品 | 副賞 | 金額・目的で扱いが分かれる | 見積添付・在庫/発送管理 | 広告用「景品」との混同を避ける |

| 表彰品 | 表彰品(表彰状・楯・トロフィー) | 通常は象徴物として扱う | 発注書・仕様書・撮影記録 | 個人資産価値の過度な高額化を避ける |

この表は一般的な目安であり、最終判断は必ず専門家と社内規程で確認してください。

記録の抜け漏れを避けるために、台帳の必須項目を先に決めておきます。

- 受賞名/受賞者/種別(表彰品・副賞・賞金・金券)

- 金額(税抜・税込)/支給日/支払方法(振込・現物)

- 受領サイン(または受領確認ログ)/担当者/備考(ID・シリアル等)

この型で記録をそろえると照合や税務対応が素早く正確になります。

社内表彰の効果測定と制度改善

社内表彰制度は、導入後に定期的な効果測定と結果に基づく改善を重ねることで継続的な組織活性化につながる一方、未実施だと形骸化やコスト増加の恐れがあるため、効果を正しく測るために必要なデータの取り扱いは個人情報保護(最小化・匿名化等)を前提に、設計から収集・加工・共有・廃棄までの実務指針に沿って運用することが不可欠です。

効果測定の基本指標

- 社員アンケートによる満足度や納得度

- 表彰対象となる行動や成果の増加状況

- 離職率や人材定着率の変化

- 社内コミュニケーションやエンゲージメントの向上度

- 推薦数や応募数の推移

効果測定方法の例

- 表彰制度導入前後のKPI比較

- 例:売上貢献度、改善提案件数、離職率

- 社員満足度アンケート

- 表彰への納得感・モチベーション向上度を確認

- 定期レビュー会議

- 人事・部門長・経営層で課題と改善策を議論

制度改善の進め方

- 運用開始後半年〜1年で初回レビューを行う

- 表彰基準や対象範囲を見直し、偏りや不公平感を防止

- 景品や副賞は社員の意見を反映して更新

- 表彰内容や受賞事例は社内で積極的に共有し、効果を可視化

効果測定と改善のサイクル例

| サイクル | 内容 |

|---|---|

| 1〜3か月目 | 表彰実施、社員アンケート実施 |

| 4か月目 | KPI集計・アンケート集計 |

| 半年目 | 制度改善会議・基準や景品の調整 |

| 1年目 | 年間総括・社内報告・次年度計画策定 |

社内表彰制度は、導入して終わりではなく、効果測定と改善を繰り返すことで、組織文化として根付いていきます。

よくある質問:FAQ

Q1:社内表彰制度はどの規模の会社でも導入できますか?

A:小規模企業でも導入可能です。

ポイントは、複雑にせず、社員が納得できるシンプルな基準と運用にすることです。まずは年1回の表彰から始め、社員の反応を見ながら拡大する方法が有効です。

Q2:社内表彰の副賞は現金と景品のどちらがよいですか?

A:小規模企業でも導入可能です。

ポイントは、複雑にせず、社員が納得できるシンプルな基準と運用にすることです。まずは年1回の表彰から始め、社員の反応を見ながら拡大する方法が有効です。

Q3:表彰基準はどのくらい細かく設定すべきですか?

A:社員が理解できる範囲でシンプルに設定します。

定量評価(売上・KPI達成率など)と定性評価(行動・改善提案など)を組み合わせると、成果だけでなく行動も評価でき、不公平感を防ぎやすくなります。

Q4:表彰が形骸化するのを防ぐ方法はありますか?

A. 定期的な制度改善と、社内共有の工夫が有効です。

表彰理由や受賞者コメントを社内報や掲示板で共有し、社員の行動モデルとして活用することで、表彰に意味を持たせ続けることができます。

まとめ

社内表彰制度は、社員のモチベーション向上と組織の活性化に効果的ですが、成功させるには明確な目的設定と継続的な改善が欠かせません。

制度を形骸化させず、長く組織に根付かせることが、導入効果を最大化する鍵です。

導入効果を高めるための要点

- 目的を明確にし、評価基準はシンプルかつ公平に設計する

- 表彰状・推薦文・通知文は生成AIのプロンプトで運用効率を上げる

- 景品・副賞は満足度とコストのバランスを意識し、場合によっては現金支給も検討する

- 効果測定を定期的に行い、社員アンケートやKPIをもとに制度を改善する

- 表彰内容や受賞事例を社内で積極的に共有し、承認文化を醸成する

社内表彰制度運用の基本サイクル

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 企画 | 目的・基準・表彰方法を明確化 |

| 実施 | 表彰状授与、景品・副賞提供、社内共有 |

| 効果測定 | KPI・アンケートで成果確認 |

| 改善 | 基準・副賞・運用方法を見直し、次回に反映 |

社内表彰制度は、単なる褒賞の仕組みではなく、組織文化を形づくる重要な施策です。

小さく始めて改善を重ね、社員全員が納得し誇りを感じる制度に育てることで、組織の持続的な成長につながります。